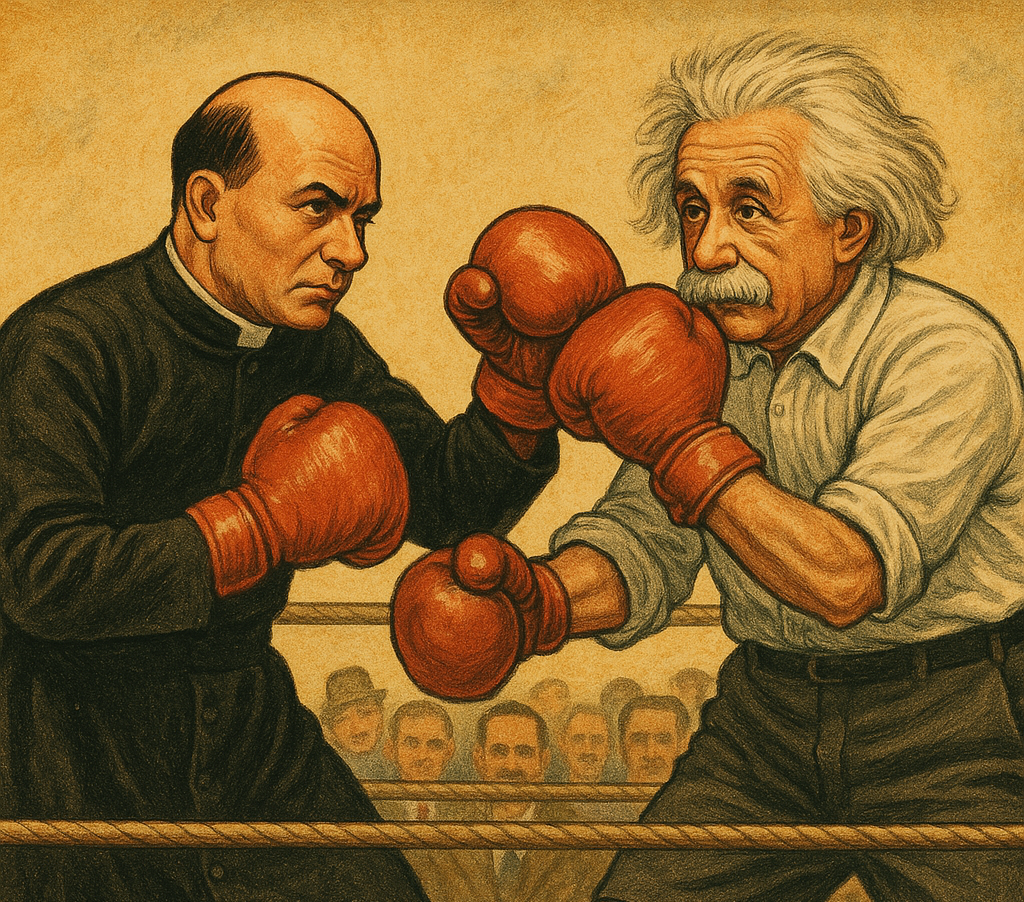

Cientificismo, la nueva religión

Vi hace años una entrevista que le hicieron a Ricky Gervais, posiblemente mi cómico favorito, en el que le preguntaban por qué era ateo. La respuestas que da son ingeniosas y divertidas, consigue que el público entero avale su tesis. Incluso el presentador, que se declara creyente, acaba aplaudiendo su argumento.

No sé hace cuántos años lo vi pero recuerdo que cuando lo vi yo también aplaudí su respuesta, me encontraba en su mismo punto de vista, veía el mundo de forma puramente materialista y a la Ciencia como la entidad poseedora en exclusiva de la verdad. Entre sus argumentos a favor de la ciencia, había dos interesantes, uno en el que decía que, habiendo más de 3.000 religiones en el mundo, el que cree en una está de facto negando las otras 2.999 y que él, como ateo, sólo está negando una más.

El otro argumento era algo así:

“Si hoy se quemaran todos los libros de ciencia, se volverían a escribir exactamente igual. Si se quemaran todos los libros de religión, se inventarían otros nuevos y distintos.”

El argumento es seductor. La ciencia —nos dice Gervais— es la verdad absoluta, describe leyes universales y reproducibles. La religión, en cambio, es una construcción cultural que varía con el tiempo y el lugar. El contraste parece evidente. Sin embargo, la afirmación, aunque graciosa, es extremadamente simplista y de hecho es un argumento que está irónicamente muy cerca de los que podrían haberse usado en la Edad Media cuando era la religión la que desacreditaba cualquier otra forma de conocimiento. Es un exponente claro del Cientificismo que es hoy, me atrevo a decir, la religión más seguida de occidente.

Si uno mira más de cerca, lo que encuentra es que ciencia y religión no están tan alejadas como la comparación sugiere y de hecho, son hermanos gemelos, separados al nacer y que tuvieron que seguir caminos diferentes. La ciencia trata de descubrir la verdad buscando fuera, intentando explicar lo que entra en nosotros a través de los sentidos. La religión, por contra, trata de buscar la verdad buscando dentro, tratando de dar sentido a lo que se siente ya en nosotros. Ambas buscan la verdad acerca de lo que somos, de lo que la vida, el universo y todo lo que es, es, pero por caminos separados. Y en ambos casos se han generado estructuras e instituciones que tratan de mantener las creencias fundacionales.

En ambos casos, al menos inicialmente, se trata de explicar lo que es basándose en la realidad que se experimenta y no en creencias previas. Pero cuando los sistemas crecen, se crean estructuras basadas en creencias que acaban por falsificar, en nombre de Dios o de la Ciencia, la realidad, los pilares que antes eran móviles y cuestionables ahora son dogmas inquebrantables. En última instancia, los dos sistemas se basan en la misma herramienta para aprender y profundizar en su búsqueda: el cerebro humano. Un órgano prodigioso, sí, pero también profundamente limitado y condicionado.

La ciencia se apoya en la observación y la experimentación, en la creación de modelos que intentan describir el mundo físico. La religión —y su hermana la filosofía— se apoya en la introspección, la intuición y, a veces, la experiencia mística. Los métodos son distintos, pero el punto de partida y la condición final son los mismos: seres humanos interpretando la realidad desde su subjetividad inevitable.

El filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, mostró cómo los grandes cambios en el pensamiento científico no son simples procesos lógicos guiados por datos, sino verdaderas “revoluciones” que implican un relevo generacional. No es que los viejos paradigmas mueran de pura obsolescencia; es que sus defensores mueren, y las nuevas generaciones abrazan otras teorías. Einstein mismo, que tanto hizo por sentar las bases de la física cuántica, dedicó los últimos años de su vida a intentar refutarla. El apego a una visión del mundo no es solo patrimonio de la religión; también anida en la ciencia y el establecimiento de dogmas para asentar conocimientos y tratar de llegar a conclusiones, ocurre en ambas por igual.

Y así como la religión institucional de la Edad Media reclamaba tener todas las respuestas, el cientificismo contemporáneo —esa creencia de que la ciencia no solo describe el mundo, sino que lo explica en su totalidad— corre el riesgo de convertirse en una fe disfrazada de método. En ambos casos, la convicción se viste de certeza, y la certeza cierra la puerta a la duda, que es el verdadero motor de cualquier avance. Acerca de esto, leía una frase de Richard Feynman que decía algo así: "La religión es un camino basado en la fe, la ciencia basado en la duda". La realidad, me temo, es que ambos son caminos basados en creencias y que en ambos casos el estudiante aplicado debe ir eliminando hasta poder llegar al fondo último de la cuestión, la nada primigenia.

Lo irónico es que, cuando se profundiza en ambas vías —como muestra Fritjof Capra en El Tao de la Física—, se descubren coincidencias sorprendentes en sus conclusiones más esenciales. Ciencia y espiritualidad, después de recorrer caminos distintos, parecen asomarse al mismo horizonte. Otra gran ironía es que tanto Newton como Einstein (entre otros muchos grandes científicos) creían en Dios como un poder superior responsable de la armonía del Universo.

Sobre las coincidencias o postulados comunes, recuerdo al menos seis relevantes:

- La materia no es materia.

La física moderna revela que lo que llamamos “materia” es, en el fondo, energía. Y que esa energía, en el nivel más fundamental, es pura vibración, movimiento sin sustancia. La mística dice algo similar: el mundo visible es solo una manifestación de lo inmaterial, puro movimiento, "nada" moviéndose. - Todo está en cambio constante.

Desde Heráclito hasta la física de partículas, la conclusión es la misma: nada está fijo. Los átomos vibran, las galaxias se mueven, las células se renuevan; incluso las rocas, aparentemente inmóviles, se desgastan y transforman. - Todo es uno.

En física, el universo se describe como una red de interacciones: cada partícula influye en las demás. La espiritualidad afirma que todas las cosas están interconectadas, que no hay separación real. El determinismo causal de la ciencia y la unidad del ser de la religión se tocan aquí. - La relatividad de la percepción.

La física reconoce que lo que observamos depende del marco de referencia y de las condiciones del observador. La espiritualidad añade: lo que experimentamos depende del estado de nuestra mente y de nuestros condicionamientos internos. - La ilusión del yo.

Las neurociencias empiezan a mostrar que el “yo” es un constructo, no una entidad fija, es sólo una idea basada en la memoria y el condicionamiento, que en sí mismos también son solo ideas, material mental. El misticismo lleva siglos diciendo que el ego es una ilusión y que lo que somos va más allá de él. - La incertidumbre como principio.

La física cuántica establece límites a lo que podemos conocer con exactitud; la mística acepta que lo absoluto es inefable, imposible de encerrar en conceptos o palabras. En ambos casos, se explica que carecemos de los fundamentos para explicar con exactitud lo que observamos.

Aquí aparece un último punto que me parece esencial. En religión y filosofía abundan quienes aseguran haber llegado a comprender la verdad última. Y tal vez la hayan experimentado de verdad… pero el momento en que intentan comunicarla descubren una frontera infranqueable: el lenguaje. Las palabras son útiles para describir objetos, procesos y relaciones dentro del mundo de la experiencia común. Pero cuando se trata de expresar lo que está más allá del espacio, el tiempo y la forma, el lenguaje se vuelve un traje demasiado estrecho.

Por eso, las intuiciones más profundas sobre la verdad se transmiten, muchas veces, en metáforas, paradojas… o silencio. Porque, al final, ciencia y religión son dos dialectos del mismo lenguaje humano: un intento de decir lo indecible.

Acabo con una frase del más famoso de los científicos, Albert Einstein, que podría perfectamente haber sido dicha por Buda:

"La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente."

Member discussion